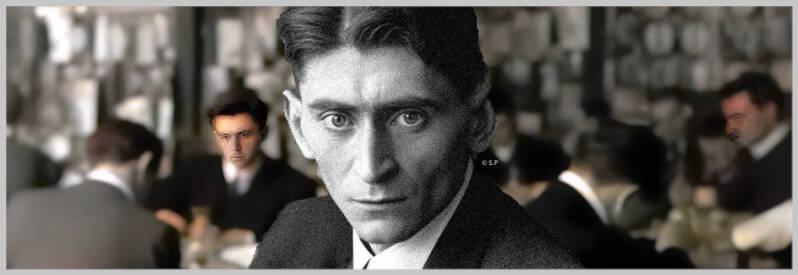

Normalmente, resisto como un valiente los envites de las efemérides. Pero hay algunas que, más que fechas, son llamadas. Hoy, 3 de junio, recordamos la muerte de Franz Kafka, que falleció en 1924 en Kierling (Austria), a los 40 años, tras una larga lucha contra la tuberculosis. En sus últimos meses apenas podía hablar o alimentarse. Vivió el sufrimiento con una lucidez estremecedora.

Decía que no quería detenerme en fechas, pero Kafka lo merece. Su vida fue corta, su obra silenciosa durante años, y sin embargo, sigue hablándonos como si acabara de escribirnos.

Lo que Kafka no quería que leyéramos (y por suerte le desobedecieron)

Lo primero que me llama la atención es esto: Kafka pidió que se quemaran sus escritos tras su muerte. Su amigo Max Brod no lo hizo. Y menos mal. Sin ese acto de desobediencia tendríamos un siglo sin La metamorfosis, El proceso, El castillo...

Kafka trabajaba como agente de seguros y conocía bien el mundo de la burocracia, al que tanto temía. Pero también vivía una herida familiar profunda, marcada por la figura paterna, que dejó plasmada en su impresionante Carta al padre.

Lo kafkiano no es una exageración

¿Quién no ha sentido alguna vez que vive en un mundo que no entiende, donde hay reglas que nadie explica, y donde incluso puede ser culpable sin saber por qué? Esa es la experiencia que Kafka convierte en literatura.

Sus temas son profundamente modernos:

- Angustia existencial: personajes atrapados en situaciones absurdas.

- Burocracia y deshumanización: el individuo frente a estructuras opacas.

- Culpa, juicio, identidad: el proceso sin causa, el castillo inaccesible.

- Lo onírico y lo absurdo: mezcla de lo real con lo surreal.

Es decir, Kafka escribe desde una herida contemporánea, pero sin cinismo. Nos muestra el sinsentido, pero no se burla: nos interroga.

Cuatro puertas de entrada a su universo

Una guía rápida para asomarse a su obra:

- La metamorfosis (1915): Gregor Samsa se despierta convertido en insecto. Aislamiento, vergüenza, soledad.

- El proceso (1925): Josef K. es arrestado sin saber por qué. Una pesadilla legal, una crítica al poder ciego.

- El castillo (1926): Un agrimensor intenta acceder a un castillo sin lograrlo. El deseo frustrado, la distancia con lo absoluto.

- Carta al padre: Una confesión desgarradora que permite entender su conflicto más íntimo.

Cuando lo humano se sostiene por un hilo

Quiero detenerme en un fragmento que me conmueve profundamente. Es de La metamorfosis:

“Cuando Gregor ya sobresalía a medias de la cama —el nuevo método era más un juego que un esfuerzo, sólo tenía que balancearse a empujones—, se le ocurrió lo fácil que sería si alguien acudiera a ayudarlo.”

Gregor, ya transformado, no espera milagros. Sólo un gesto, una mano, una presencia. Incluso en su animalización, anhela el vínculo, la ayuda del otro. Eso, desde el humanismo cristiano, no es menor: el ser humano está hecho para la comunión, no para la autosuficiencia (cf. Gaudium et Spes, 12).

Lo más trágico no es la metamorfosis. Es el abandono. Nadie viene. Su necesidad es visible. Su esperanza, silenciosa.

El samaritano que nunca llegó

En clave cristiana, esto nos habla del prójimo ignorado. Gregor cree que ayudarlo sería fácil. No exige. Sólo espera. Esa humildad es la de los pobres del Evangelio, los que creen en el bien incluso cuando todo parece perdido.

Kafka no fue teólogo, pero captó como pocos los abismos del alma moderna: el abandono, la mecanización, el juicio sin rostro. Y en medio de eso, una chispa: el anhelo de ser mirado, de no estar solo.

Kafka y nosotros

Desde el humanismo cristiano, la dignidad no depende de la utilidad, ni del cuerpo, ni de la salud. La dignidad está en ser criaturas amadas, incluso en la deformidad, incluso en el silencio.

Kafka no necesita decir "Dios" para tocar lo más profundo de la condición humana. Y su obra, que nunca debió publicarse, hoy sigue interpelándonos: ¿qué clase de sociedad somos, si no somos capaces de ver al caído, al transformado, al otro?

Añadir comentario

Comentarios